O volume gradativamente diminui e o som das vozes em polvorosa dá lugar a breves sussurros. Quando o silêncio prevalece, as caixas de som do recinto tomam conta de toda a extensão da sala. As luzes apagam-se ao passo que o rastro do projetor me lança numa experiência imersiva. A realidade do mundo lá fora deixa de existir enquanto me entrego ao transe momentâneo de viver um pouco de histórias alheias. Tudo passa a ser sobre os estranhos se movimentando e dialogando na tela diante de mim.

Desde cedo o cinema me ensinou a não temer a solidão. A princípio, a companhia veio por intermédio de fitas VHS. Sentia-me menos só na companhia dos desconhecidos, dando vida às mais diversas narrativas. Anos mais tarde, adotaria o costume de não me importar em dividir um espaço com estranhos caso o propósito fosse assistir a um filme no cinema. Ir sozinha a uma projeção não é nada solitário, difícil mesmo era convencer as pessoas a embarcar na sinopse de todos os filmes que eu queria assistir.

À minha época, existia um fenômeno muito comum na vida do adolescente que consistia em usar RGs falsos para conseguir entrar nas baladas. Algumas pessoas usavam o RG dos irmãos mais velhos, outros alteravam o ano no Photoshop em cópias que passavam fácil por um documento real.

Na contramão, eu realizava a mesma artimanha com as carteirinhas de estudante, pois me era crucial assistir a filmes proibidos para menores de 16 anos. Em uma dessas, inclusive, senti-me muito rebelde por assistir ao primeiro volume de Kill Bill, de Tarantino, quando ainda tinha 14 anos. Dá para entender porque sou hoje meio desconfigurada das ideias.

Assim como teimava em assistir filmes não indicados à minha faixa etária, cedo aprendi a não esperar. Ir ao cinema sozinha virou quase um hábito, pois o filme em cartaz pode ter vida curta e sentiria culpa se esperasse até ter companhia e perdesse a oportunidade de apreciar meus cineastas favoritos na telona.

Quebrar a barreira do cinema sozinha é a primeira etapa para drogas mais pesadas, como se enfiar em salas de cinema para assistir três, quatro, cinco (!) filmes num único dia. Amantes de cinema que já frequentaram a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo ou o Festival do Rio sabem do que estou falando. Fazer a curadoria de mais de duzentos filmes caber em duas semanas é um desafio prazeroso no qual me jogava com muita alegria.

Sendo a vida adulta uma grandiosa bagunça tão cheia de responsabilidades e de tempo escasso, é difícil encontrar espaço para o cinema. Para minha sorte, tanto na França quanto na Holanda encontrei preciosidades em forma de assinatura. Quando morava em Annecy, o Pathé (brinco ser o Cinemark deles) local tinha uma carteirinha válida em todos os cinemas da cidade. Custava-me 20 euros mensais e poderia assistir a quantos longas quisesse.

Na Holanda o Pathé possui a mesma proposta, porém só vale para as unidades da rede. O que pode ser curiosidade para alguns, é o fato de só termos cinemas de rua tanto aqui quanto na França. Não existe uma tradição tão forte de centros comerciais. A divisão fica sobretudo por conta dos filmes comerciais e o que eles chamam "cinema de arte".

Para atender às necessidades dos mais chegados neste tipo de filme, criaram o Cineville. Sem as assinaturas, uma entrada custa entre 10 e 15 euros - depende do cinema. Um valor acessível se considerarmos o salário médio da Holanda.

No intuito de otimizar as assinaturas dentro da rotina de 40h de trabalho semanais, muitas vezes reinventei a experiência de festivais, me isolando numa sala escura para assistir ao máximo de filmes possíveis.

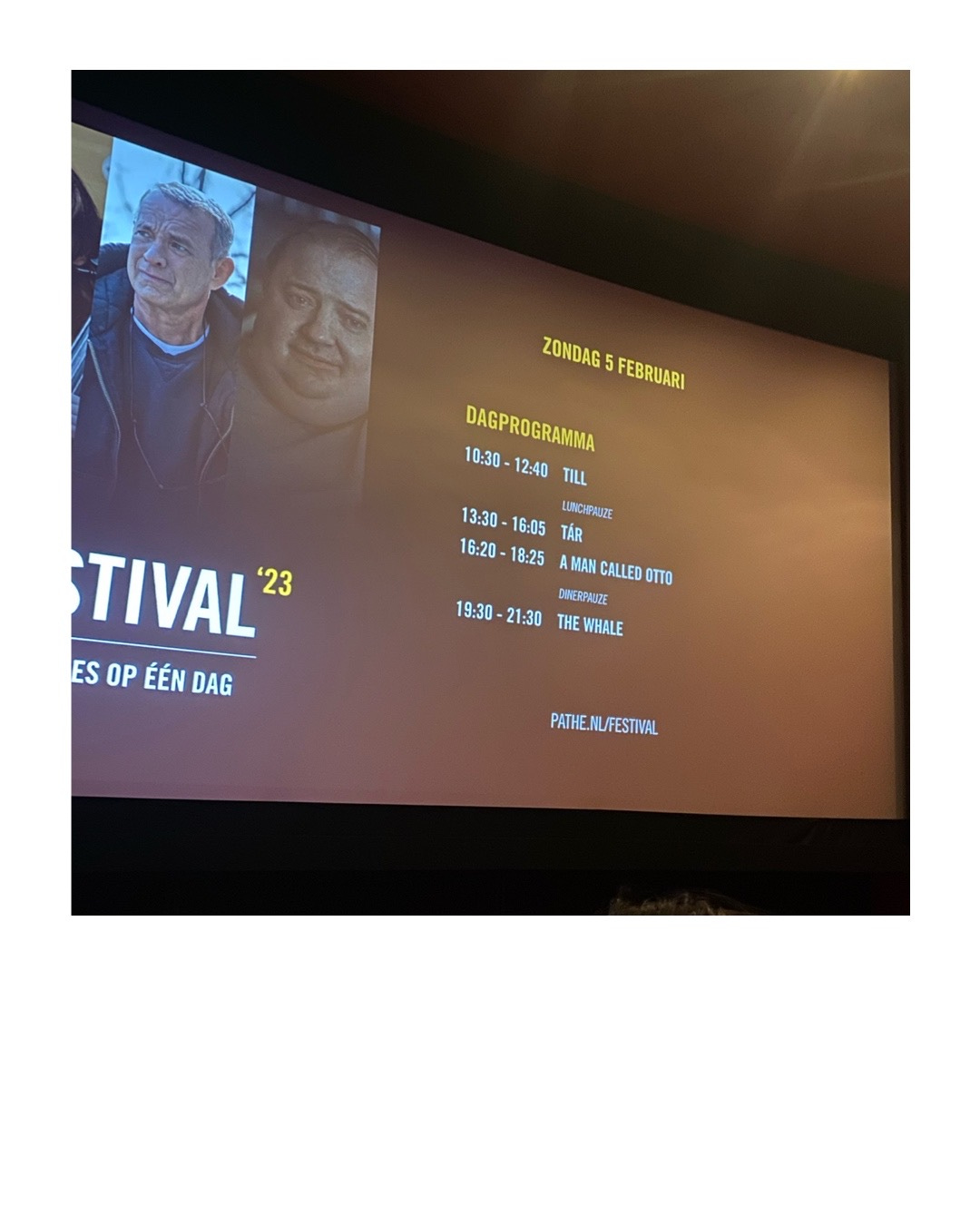

Foi o que fiz há duas semanas, me colocando na companhia de estranhos mais uma vez. Planejei o chá de cadeira ao lado de um mar de desconhecidos. O Pathé organizou um festival com quatro grandes lançamentos da temporada; uma maratona intensa das 10:30 às 21:30 com intervalos apenas para almoço e jantar.

Além de ficar com a bunda quadrada, chega uma hora em que as narrativas se misturam e fica pouco claro a qual filme cada sequência pertence. Quase um quebra-cabeça cinematográfico que só consegui dar cabo no dia seguinte, após dar ao cérebro algumas horas para organizar a bagunça. Pedalando de volta para casa, pensei que encaixar quatro filmes longos num dia só é um exagero. Mas apesar de ser mentalmente cansativo, repetiria a dose.

Pois neste contexto em particular, dialogar extensivamente dentro da minha cabeça é uma festa. Viajar no tempo, visitar países distintos e fazer conexões impossíveis entre as obras. A experiência máxima de contemplação, sobretudo para quem vive num país sem montanhas e precisa de mecanismos de fuga para atravessar um inverno com pouco sol.

Para além dos estrangeirismos

(ou alguns caracteres sobre os filmes da maratona)

A curadoria foi feita pelo Pathé, um apanhado de filmes que entrariam em cartaz em breve, conforme mencionei acima. O primeiro título foi uma porrada na cara: Till, de Chinonye Chukwu. É inspirado na história real de Mamie Till Mobley, uma mãe que dá a vida à luta racial após perder o filho de forma mais cruel possível. Chega a dar falta de ar tamanha a carga de tristeza emanada por ele. A conexão de Danielle Deadwyler e Jalyn Hall é poderosa, e enquanto expectadora me envolvi e me frustrei tanto quanto Mamie.

Contudo, sabe a sensação de que faltou dar uma lapidada no produto final? Apesar do conteúdo, por si só dolorido, só chorei mesmo quando subiu o texto antes dos créditos. Os atores são excelentes, mas ficou aquele gosto de inacabado e a sensação de que o enredo poderia ser melhor desenvolvido.

Após o intervalo do almoço, foi a vez de Tár, de Todd Field, que achei chatíssimo. Entendo o quanto se propõe a ser desruptivo na forma e que seja um retrato cru do quanto chegar ao ápice da perfeição não faz de você um ser humano melhor. E tampouco faz os problemas sumirem como num passo de mágica. Talvez eu não seja intelectual o suficiente para apreciar a obra como ela merece (risos). Cate Blanchett é espetacular e me dói admitir que esta seja uma das melhores atuações da vida dela.

Uma das vantagens de estar no cinema é não ficar tentada às distrações clássicas de casa. Sem poder pausar ou dar aquela conferida no celular durante uma seuquência mais chata, só me resta focar na história. Pois a personalidade pedante da protagonista me cansou a ponto de conferir o relógio o tempo todo pois só queria que acabasse logo. Deixo minha salva de palmas, contudo, à boa sacada de marketing do longa, pois saí da sala jurando que Lydia Tár era uma pessoa de verdade.

O terceiro longa foi A man called Otto, de Marc Forster, que descobri mais tarde ser adaptação do nórdico A man called Ove. É o perfil perfeito de filme de sessão da tarde. Clichê, repleto de obviedades, previsível, caricato. Anda assim, me diverti muito com o humor azedo mesmo com toda a previsibilidade da obra. Foi um grande suspiro após a chatice de Tár.

Foi dado um intervalo de uma hora para jantarmos e nos prepararmos para prender a respiração mais uma vez. The Whale, de Darron Aronofsky, fechou a programação. Embora seja pouco chegada ao trabalho do diretor, não posso negar o quanto ele é eficaz em instalar um incômodo quase físico no espectador.

Marca o retorno de Brandan Fraser às telonas, e ele está de fato brilhante, mas Aronosky não me desce. O filme discute religião, família e homossexualidade superficialmente e sem muito tato. Traço clássico do diretor, um apreciador do caos e da tortura, mais preocupado em chocar do que propor alguma reflexão a quem assiste. Não nos incita em nada a debater os temas ali expostos. Destaco apenas as conexões com a escrita e a literatura, muito bem costuradas ao enredo.

Você pode responder direto nesta mensagem ou enviar um e-mail à parte para lidyanneaquino@gmail.com :) A resposta costuma demorar, mas chega.

Um cheiro e até a próxima!

Nossa, ontem mesmo eu tava pensando que ir ao cinema e ficar imersa por um tempo em um universo fictício é uma das minhas coisas favoritas da vida. Confesso que tmb amo a parte da pipoca com manteiga que só faz sentido comer lá. Vi um filme bem mediano mas saí toda feliz pela experiência